|

还记得几年前吗?手机配资app “氢能源汽车”特别火热,风头和声势比比新能源车还猛,各种报道铺天盖地: 说什么“加氢5分钟,续航500公里”,什么“清洁环保无污染,靠水就能制氢”… 甚至有人信誓旦旦地说“电车是个笑话,氢能源才是未来”。

结果几年过去了,电车已经卖爆了,连出租车都换成电的了,而氢能源车呢? 似乎还是不见踪影,甚至连加氢站都看不到几个。 说来也奇怪了,为什么这么“先进的技术”没能得到应用呢?难道是受到了打压吗? 今天,就跟大家聊聊这个有趣的话题。

提到这个话题,其实真的特别有意思,因为只要你花时间去研究,往往就会发现: 很少有像氢能源汽车这么“全面的产品”! 之所以说它“全面”,是因为,你想找它的优点,基本很费劲——要空间没空间,要动力没动力,需要续航没续航; 至于配置什么的,更别提了,价格还超贵。 更离谱的是,当氢能源罐里的压强过低时,连加氢站都不敢给你加油了,你得返厂重新充气。 简直是“高端大气上档次”啊! 就这种情况,真不知道当初怎么会给它吹得那么高。

这可不是瞎说,用业内人的话来说就是: 内部空间不如卡罗拉,后备箱不如五菱宏光miniev。 至于说为什么会这样,其实在于氢能源汽车需要大量的“储氢空间”。 说白了,氢气是最轻的元素,体积却很大,要把氢气存储在车内,占用的空间远比想象中离谱。 举个例子,一个典型的80度电池包,体积大约是0.2-0.3立方米,重量为300-400公斤,占用车身底部的一部分空间,主要集中在底盘区域。 但如果换成氢能源汽车,想要达到同样的续航,储氢空间的占用是多少呢? 换算成500-600公里的续航来看,大约占据1.5-2立方米的空间——也就是电池包的5-6倍。

想象一下,这么大一坨东西,你塞底部不合适,塞头上也显得臃肿,最终只能放到车身。 放车身也就罢了,氢气储罐的设计,比电池包要复杂得多。 为了确保安全性,氢气罐需要额外的安全层和压力调节系统。 这使得储氢罐的体积不仅无法缩小,重量上也相对较大,进一步增加了车身负担。 最后导致的结果就是,真的一点乘坐和储物空间都没有了。 更有意思的是,虽然很多新闻宣传这种车型的补能效率高——加氢10分钟,续航400公里。 但落实到实际场景来看,根本不现实。

一方面,这玩意很危险,大部分加氢站都设置在郊区,去一趟都不容易。 另一方面,加氢过程非常严格、非常繁琐。 你过去加氢,站点还要检查你的压力值、安全情况,甚至确认氢气罐的清洁度。 要是压力值过小,连加氢都不让加了,必须返厂重新处理。 因为加氢站自己也害怕——害怕你的压力不够,罐里可能含有杂质。 万一引发泄漏或者爆炸,这可就大事儿了。 所以,就这些限制,哪里是一辆车啊,简直养了一个“活爹”!

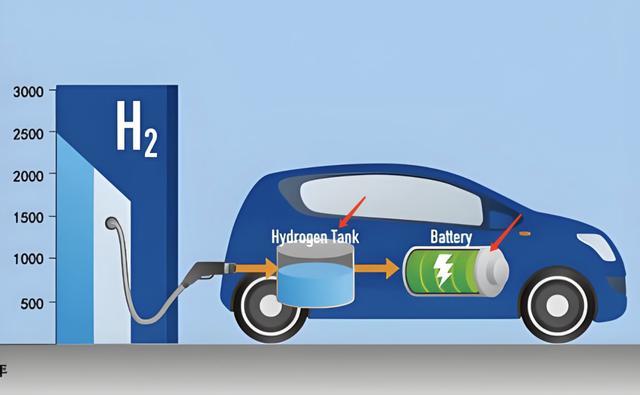

而且,大家或许不知道,这玩意儿还是个增程式汽车,并不是直接烧气就能开的。 对的,你没听错,它并不像油车那样直接烧油,而是将氢气转化为电能,再通过电驱动系统运作。 和传统的增程式电车,几乎没什么区别。 只不过,传统增程车是用汽油来发电,而氢能源车是用氢气来发电的。 这么一看,是不是有种无力吐槽的感觉? 增程式电动车又便宜,技术稳定,空间宽敞,安全性高;

且完全不需要单独建什么“加氢站”,直接去加油站加油就行,简直轻松无压力。 而氢能源车呢?什么优点都没有,价格还贵得离谱,使用起来风险还大。 那么问题来了——你搞了这么一个“高科技”,到底图什么呢?图另类吗? 考虑到这些情况,所以这几年里,氢能源车的声音越来越小,几乎都听不到了。

总的来看,氢能源车的技术亮点,在纸面上看似不错。 但到了真正的使用场景中,其实根本不行! 从高昂的价格到复杂的加氢流程,甚至连基础设施都远远跟不上。 对于消费者来说,这才不是“未来之车”呢。 只能说手机配资app,很多人被美好的宣传给忽悠了。

|